| トップ

> |

更新日

|

続きはサイクロンS走る2へ

| 気になるチェックポイント3 | 1/4 |

【サスアームの動き】 まず未加工のままではほとんどの場合渋い。前項のショック取り付けを含めこの足回りの動きが悪ければ、 【加工の概念】 |

|

|

|

もう他に忘れてないかな?次回はいよいよ走れる・・ |

| ブラシレスとキャパシタ | 1/1 |

いよいよ走行編かと思いきや、今度はずっと先に進んで走行時に発生したトラブルを紹介させていただく。 【ノイズの発生源は?】 ※ESC(スピードコントローラー)のプラスとマイナスに接続する電解コンデンサー。パワーキャパシター、パワーコンデンサーなどという商品名で販売されている。ある一定以上の過酷な条件において、ESCの負担を軽減するために装着するもの。 |

|

【キャパシタの寿命と交換】 となると交換の目安は? という話になるが、こればかりは数値で表現するのは無理がある。よって今回のようにノイズが出るという症状のほか、変形している、配線が焼けているなど怪しい現象が現れたら要チェック。 ※スロットルを連続的に煽る操作のこと。トラクションを稼ぎつつスムーズに走らせるための高等テクニック。 |

搭載場所に少々苦慮する。これはどちらかというと悪い例。 |

|

|

撮影のためマツハヤに走行させた。強烈なスロットルワークでウィリーさせていた。(ウソ) |

| 気になるチェックポイント2 | 12/31 |

【続・ステアリング周りの改善】 しかしサーボに対してはサーボセイバーのアーム自体が当たる。アームはネジ穴との肉厚が少ないのであまり削りたくない。よって大胆にもサーボ本体を加工してみた。お薦めはできないが、一応写真くらいの削り込みでは内臓は出てこなかった。 |

|

一番手前がネジカッター。多機能でRC以外でも重宝する。趣味人は気が付けばいろんな工具が増えるものだ。 |

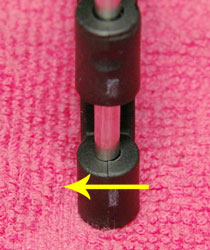

【ショック取り付けの改善】 まずショックエンドボールから。 |

ショックの上下を換えるなら計8個必要。 |

|

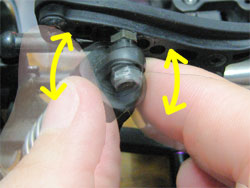

ショックを受けるボールが樹脂orアルミを問わず、この動きが渋ければ走りに悪影響を及ぼす。ショックを付けたらクイクイッと回転させるような感じで確認する。 |

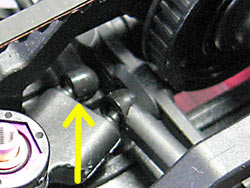

【サスアームへの取り付け】 |

サスアームには4.7mmのアルミボール(A783)をねじ込んでおく。 |

|

はめ込みが結構硬く、特に冬場は素手だと痛いので工具の平らな部分を宛がうとよいだろう。 |

【ネジ山の再生】 そこで現地で簡単に出来る応急処置を一つ紹介する。 <コツ> |

|

| 気になるチェックポイント | 12/1 |

【ステアリング周りの改善】 わたし自身気付いてなかったのだが、AHが教えてくれた僅かなチューンを紹介してみる。 |

ここが当たるまですっきり切れるように。 |

【バルクヘッドの加工】 すでに走行させているなら干渉部分に跡が付いてるはずだ。この写真では分かりやすいよう多めに削ってあるが、実際にはほんの僅かでいい。 |

|

【ボールキャップの加工】 |

|

カッターナイフでこんな感じに切り落とす。 |

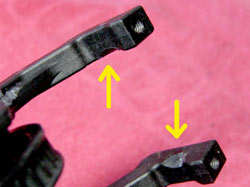

【ピボットブロックFRの加工】 |

|

Sのピボットブロックは、アルミの1mm上げ位置相当に設計されている。加えて肉厚があるのでクリアランスには注意が必要なのだ。 |

【AH流フル舵角の意味】 ■必要な分だけ切る ■対アクシデント |

■パカパカ切り ■タイヤへの負担 RCの道はこういった見えないところの差も無視できない。セッティングばかりに目を奪われずテクニックを磨くことも忘れないで欲しい・・ |

| 基本調整その3 | 11/7 |

【タイヤの接着】 「今のテストがパーじゃん・・」 AHご立腹。ただの走行だったらご愛嬌だが、テスト中となると正確なデータとは言えなくなる。いつから剥がれていたのか分からないのでここまでの数パック分はやり直しだ。 |

接着方法が悪いとクラッシュやフェンスとの接触をきっかけにべろんちょと剥がれる事がある。グリップ力は不安定になる。 |

ということでタイヤ接着に関するうんちくを。 接着する前には、クリーナーを染み込ませたティッシュかウエスでタイヤとホイルの接着面をよく拭いておく。油分や汚れを落として着きをよくするためだ。また接着液は必要以上に流し込み過ぎると、乾きが遅くなるばかりかかえって接着力が弱くなる場合もあるのでご注意を。 |

|

ホイルの接着面を粗めのヤスリで削っておくと接着力倍増。 |

【ショックオイル】 ここではAHのアドバイスにより、使用頻度が高く中間的な40番のオイルを選択、ショック4本とも入れなおした。 |

|

【準備完了?】 こうなったらセットがちゃんと活かされるようメカニカルな部分にも手を入れよう。ここまで走行させたり細部をいじっているうちに気になる部分を発見したのだ。 |

【気になるチェックポイント】 まだ何かあるのか?とお嘆きのあなた、今しばらくの辛抱を。ネタバレで言ってしまうと、これらの処置を施しただけでも格段に運動性能が向上する。 |

【渋いショックシャフト】 ユーザー諸君ならSの出来の良さにはかなりの高い評価と満足度を感じていると思う。シャーシだけでなくダイヤルを採用したショックも然りだ。かなり有難い気配りである。よってこんなことくらいで丸ごと交換は気分が重いだろう。 「ロッドガイドが渋いだけだと思うよ。アルミショックのスペアパーツで出てる単品を試してみれば。恐らくデルリンの削り出しだから滑りもいいし精度は間違いないよ」 早速交換してみるとバッチリ解決である。スムーズになることはもちろん、4本のバラツキが無くなったのがとても嬉しい。セッティングの足を引っ張る要素がまた一つ消えたわけだ。 |

左がS純正。ショックプラパーツの枝から切って使う。 そして右がもともとサイクロンのスペアパーツとして売られているもの。見た目に色具合と成形が違う。 |

| 基本調整その2 | 11/1 |

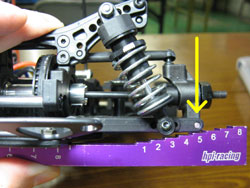

【ダウンストップ調整】 調

整方法は組立て説明書に書いてあるそのままだ。サスアームにねじ込んでおいたセットスクリューを回して角度を調整。ダウンストップゲージをシャーシ下面に

ぴったり押し付け、ハブのサスピン真下(矢印位置)でサスアームと接触したポイントの数値を読む。これを前後それぞれに行う。 AH「いま何mmにしてるの?」 Sの説明書での初期設定値はF7mm、R6mmとなっていた。これはどちらかというとリバウンド量が少なめの設定で、ラフなステアリング操作でも車が不用意に動きすぎないよう配慮された数値と思われる。ここから始めても全然問題ない。 |

補足だが、前項の【片巻きしないために】ではこの調整で左右が合っていることが前提になる。ご注意を。 |

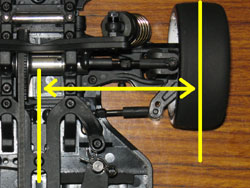

【フロントタイヤのトー角】 さてトー角の調整方法。平らな所に車を置き真上からにらめっこ。左右のタイヤが平行になるようターンバックルで合わせるだけ。 補足。セッティング次第ではサスがストロークするとトー角が変化する場合(バンプステア)もあるので、とりあえずはバッテリーまで搭載した1G状態で置いて調整するのが無難。 |

「あいつトー角を極めるようになってから頭角を現してきたなぁ」 「トーカク」はトー角と書く。 (言いたかっただけである)

|

|

|

|

クラッシュのたびにトリムがズレていく現象を体験したことはないだろうか。こんなことが原因になっていることも。当然トー角も変わってくるので定期的にチェック。 |

| AHRCスクール | 10/22 |

【鬼教官】 1本走行を終えて戻ってくるなり早速ビシビシと厳しい指摘を受けた。まず基本的な調整はできているのか?と。そこをキッチリ押さえておかないと、この先何をやっても無駄に終わるというのだ。 |

一箇所ずついじっては走行して違い・効果を確認。インターバル無しで馬車馬のように走らされた。 |

【キャンバー角】 |

キャンバー角が少なければ外側が、付き過ぎていれば内減りする。均等に削れるポイントは適正値の一つの目安だ。 |

ここはケチらずにキャンバーゲージを買ってキチッと測ろう。もちろんバッテリーを載せた状態でね。 なおタイヤがブレている場合があるので回しながら2箇所以上チェック、平均位置に調整。 |

【車高調整・ライドハイト】 車高調整の一般的な方向性として、低グリップ、ギャップが多い路面(パーキングなど)は高めに。フラットでハイグリップ路面(サーキットなど)は低めに設定する。 |

|

|

こちらはリアの計測位置。5mmに合わせる。 Sのキット標準はローコストなプラダンパーだが、テンショナーがダイヤル式なので作業効率が格段に良い。 |

【片巻きしないために】 この要領でリアタイヤが左右同時に上がるまで調整する。(最後に念のためフロントの車高を確認しておけば万全) |

|

やたら左右でテンションが変わってしまう場合は、クラッシュなどで全体がねじれている可能性もある。そういうときはシャーシの前後を持って手で“グイッ”。 でもひねる方向は慎重に。逆にネジっちゃうとウルトラ片巻きが待っている。 |

【車高調整の要】 |

| ベルト周りTips | 10/15 |

【2種類あるベアリングホルダー】 キッ トにはこの枝が2個入っていて、説明書通りの箇所をちゃんとそれぞれの枝から切り落として使えば問題は起こらないのだが、どうせ同じものだからと(そう 思ってもおかしくない)1つの枝から4個切り落として適当に前後のデフにパコっとはめると左右で変わってしまう可能性がでてしまうのだ。ご注意いただきた い。 わたしがこの事に気が付いたのは、Fベルトが張り過ぎてい たからだった。何パック走っても直らず、サイクロンの人に聞くとみんな「そんなことはなかった」と言うので、例えばアルミのホルダーとは偏心が違うのか な?となどと考えた。ショップで目を顕微鏡のようにして見比べているうちに新事実が発覚したのだった。 |

|

【回す方向に注意】 ちなみにリアはクリアランスに余裕があるので、どちらに回しても干渉するところはない。しかも「2」のホルダーの可動範囲で充分調整が取れる。 |

|

【講師AH】 さてさて、ここで流れを整理しておく。今回冒頭ではまずテーマ「ベルト周りTips」の核心部を紹介した。実際にはもっと後で判明した事実だったが、かなり重要なので予定を繰り上げて今回の報告になる。 |

|

| 【たかがベルト、されど・・】 AHによれば、ベルトの張り方で走行特性が変わる(変えられる)というのだ。 わたしの考えでは、駆動系は軽いほうがいいから歯飛びしない一歩手前まで緩めておけばいいと思っていた。しかし実際にやってみると分かるが、少し張ってい るほうが車がどっしりして走らせ易い。これは面白いといろんなパターンを試した結果、わたしの好みは次のようになる。 フロントは張りをぴったりにしてテンショナーで少し抑える。リアは程よい緩め(写真参照)で落ち着いた。S字間の短い加速区間で車が振られずに真っ直ぐ立ち上がる感触がよかった。 |

ベアリングホルダーの枝にはベルトテンショナーらしき(説明書に記載は無い)パーツが含まれているのでありがたく使用。AH曰く、走行中意外なほどに暴れているのであったほうがいいとのこと。 |

リアは軽く押さえるとこれくらいたわむ程度に調整してみた。 |

【リアデフの取り外し】 |

|

【アルミバルクと樹脂ホルダー】 |

|

| ステップアップ1 | 10/6 |

【ハイグリップタイヤ】 コースインして数周は少々フラつく。これはタイヤの中央にバリがあるためだろう。落ち着いてくるとウルトラハイグリップ。本来一番おいしいところなのだろうが、車が追い付いてない感じで操縦しにくい。これからセッティングを講じていかなければならないだろう。 |

|

【スプリングを試す】 |

|

| 【締め過ぎ注意】 今度はフロントデフをダメにしてしまった。 ちょっとゴリゴリ感が出てきたものの、滑っては締め滑っては締めて誤魔化していたところ、アジャストスクリューとナットが噛み込んで外れなくなってしまった。プーリーも救出不可能なので丸損である。 良い子はある程度痛んできたら素直にメンテしよう。 ということでやむなく前後ともおNewに。精度がよくカッチリ組めるというのでアルミデフを試す。黒い樹脂だらけの中にアルミパーツはちょっと浮いた感じもするが・・ |

|

| ところでこのデフジョイントのカップはジョイントプラパーツを差し込む前提になっている。いっそのことユニバーサルも装着。メンテのたびにボーンがポロポロ落ちたり、クラッシュで紛失する面倒はなくなる。 ただドッグボーン一式は予備として取っておいた方がいい。特にバタつくわけでもなく結構イケてたのでイザというときに充分代用品になる。 |

【ESCの設定】 次にパンチコントロールを

説明する。3段階あって、1番は回転数に制限が掛かり30ターン並みに遅くなる。2番は説明書に「Low

Grip」とあるようにパンチが程よく抑えられている。回転数は制限無し。そして3番が全開モードだ。これらがなかなか面白くて目的や走行場所にあわせて

使える便利な機能だ。 1番と3番の比較動画(Windows Mediaファイル) これら設定について追記しておくと、送信機がなくてもセッティング可能なところが非常に便利なのである。 【バッテリー】 |

|

| 【課題】 1日走ったところで次なる課題が残った。一つは特にGの掛かるコーナーでインリフトすること。内輪が浮いて空回りしているようだ。もう一つは右巻きが直らない。ちゃんとテンションのバランスとってみたんだけどなぁ・・ |

| 初走行 | 9/29 |

|

【パーキングデビュー】 試走行動画(Windows Mediaファイル) こりゃそのままサーキットデビュー可能の手応えを感じた。 |

|

|

【サーキット到着】 実質のシェイクダウンである。こういうときはじっくり車と路面の感触を掴み、徐々に攻めどころを探っていくのがセオリーである。 |

|

そしてそのセオリーを守れないのがラジキチである。2パック目の出来事であった。 当コースは非常にフラットでグリップが良く、キット付属タイヤでも普通に走れてしまった。欲が出てESCの回転数制御を解除してカッ飛んでみる。普段ラ ジッてない右手はストレートエンドのMAXスピードから切るタイミングを完全に誤った。車は壁へ、わたしはショップへ走る。転がり落ちたドッグボーンは見 ず知らずのお客さんが発見してくれた。(感謝) |

その後数パックを平和に過ごしていたが、突然走りがふにょふにょしだした。調べてみるとリアデフが破損していた。先ほどの大クラッシュが響いたのかもしれない。ショップへ走る。 教訓、サーキットを舐めてはいけない。 壊れそうなところや、いずれメンテで必要になるようなパーツは予備として持っておこう。 |

|

| 辛 くもショップにパーツがあったお陰で丸1日走行することができた(腕が痛い)。慣れてきたところで次回は当サーキットで使用されている定番タイヤを用意し てみよう。セッティングは何もいじらなかった(よく分からない)のでサイクロン遣いの常連さんを捉まえて話を聞いておいた。また車も研究用に激写してみ る。やはりSのシャーシをテストしてる人いるのねぇ。 |